豫剧的基本特征表现在:

(1)豫剧生成、发展具有明显的多源性。

(2)豫剧构建有着明显的多元性。

(3)豫剧在发展过程中善于吸收融化,彰显出包容性。

(4)豫剧剧目、音乐显示出丰富性。而豫剧许多专曲专用的曲牌音乐,又显示出了其程式性。不过在一套程式万千变化和一曲多用的戏曲美学思想关照下,豫剧的许多戏曲程式又可灵活多变地加以运用,这就又显示出豫剧程式的泛用性。

(5)由于长期受中原文化,特别是黄河流域地方文化的影响,豫剧在演出剧目,舞台表演、人物塑造、表述方式.音乐唱腔等方面都形成了独特的河南地方风格和特色,具有浓郁的地域性特征。

(6)豫剧的文学语言,表演、音乐质朴无华,通俗易懂,贴近群众,贴近生活,具有浓郁的河南文化特征,显示了河南文化特有的简约美和质朴美,从而构成了豫剧的简朴性特征。

豫剧的唱腔音乐结构属板式变化体,其主要声腔板式有四种,即二八板、慢板、流水板、散板。二八板在豫剧的四大板类中表现力最强,变化最丰富。慢板类有〔慢板〕〔金钩挂〕〔反金钩挂〕〔迎风板〕等板式。一般为4/4拍的三眼板,其上下句唱腔起于中眼而落于板上。上句落音较自由,下句落音豫东调和豫西调不同。〔慢板〕是豫剧唱腔中常用的板式之一。它的前奏过门有多种形式,其中最常用的有“六梆”“四梆”“导四梆”和“迎风一梆”等。流水板亦为豫剧常用的板类之一,可分为流水板、慢流水板、快流水板、流水连板等。唱腔一般都是眼起板落的一板一眼的形式。可根据需要作不同速度的变化。飞板也作“非板”,无板无眼,节奏自由,属于散板类。

以上四大板类的唱词一般都是用“三三四”格律的十字句,或“二二三”格律的七字句,有时也用一些字数不等的长短句,如二八板中的呱嗒嘴即以五字句为基础,飞板中的滚白即为有唱有白的散文体句式。

在声腔上,豫剧属梆子腔系,豫剧划分主要有五大流派:以开封为中心的唱法称“祥符调”;以商丘为中心的唱法称“豫东调”,又称“东路调”;以洛阳为中心流传的唱法称为“豫西调”,又称“西府调”;流行于豫东南的称“沙河调”,又叫“本地梆”;建国后,在杨兰春等的领导下,对豫剧四大地域流派唱腔进行了综合吸收和大幅改革,运用科学的发音,融入了歌剧元素,形成了现代流派,又称现代戏流派。

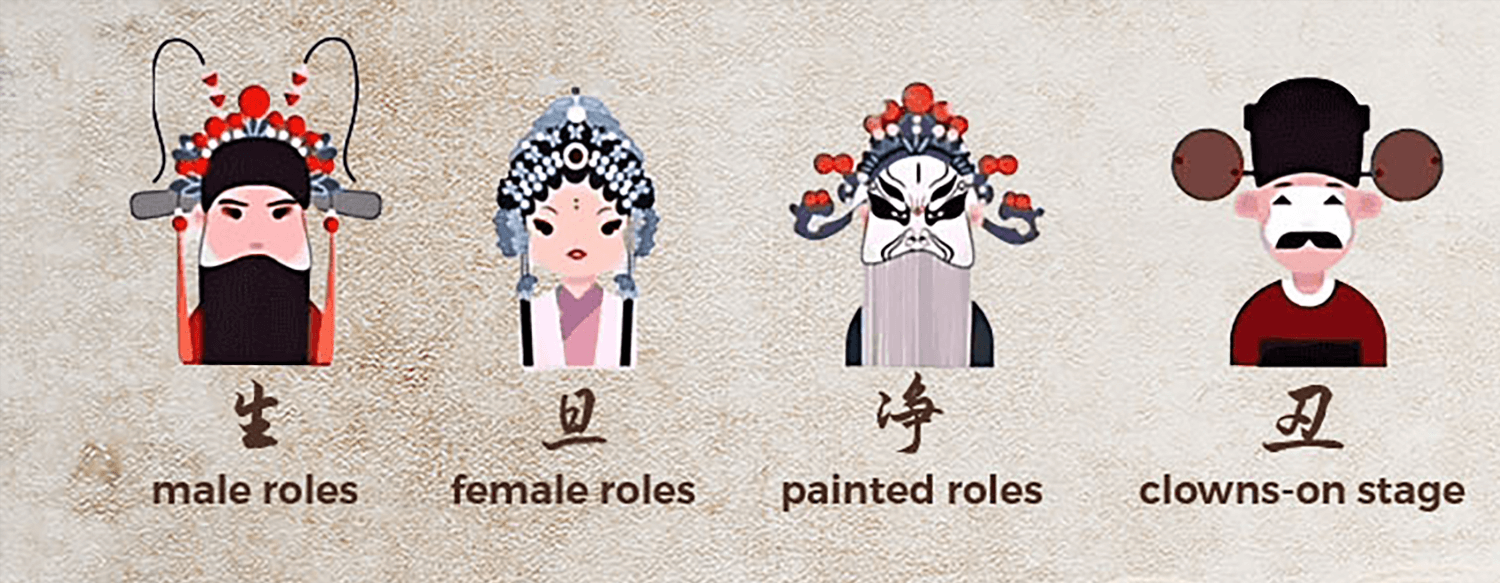

豫剧的角色由“生旦净丑”组成,按一般的说法是四生、四旦、四花脸。戏班组织也是按照“四生四旦四花脸,四兵四将四丫环;八个场面俩箱信,外加四个杂役”。“四生”即老生、大红脸(红生)、二红脸(武生),小生;“四旦”即正旦(青衣)、小旦(花旦、闺门旦)、老旦、彩旦;“四花脸”是黑头(副净)、大花脸、二花脸、三花脸(丑)。也有五生、五旦、五花脸的说法。演员一般都有自己的专工行当,也有一些演员则一专多能,工一行外,兼演他行。早期豫剧以“外八角”(四生四花脸)戏为主,生行戏占重要地位。生行的大红脸和二红脸的界限很严,大红脸专演关羽;二红脸专演赵匡胤、秦琼、康茂才等类角色,主要是武功戏。小生行一般有文武之分,也有的演员文武兼备,武功戏较出色。大净主要以唱功取胜,三花脸除表演诙谐风趣外,武功戏也有“盘绳”“吊水桶”“空中还原”“探海”“元宝顶”“大翻身”等不少绝招。旦行在以“外八角”为主时代,只占次要地位,但随女演员的登台与逐渐增多,在豫剧中取得了主导地位。

各行当都有自己的表演要诀,如手势要诀是“花脸过项,红脸齐眉,小生齐唇,小旦齐胸”,武打戏的短打要诀是“身如蛇形眼似电,拳如流星腿似钻;稳如重舟急似箭,猛、勇、急、快、坐、站稳如山”,在枪路上,有“走丝”“连九枪”“十三枪”“九个鼻”“八杆”“单倒”等路数。青衣中闺门旦的表演要诀是“上场伸手似撵鹅,回手水袖搭手脖;飘飘下拜如抱子,跪下不能露脚脖”“说话不看人,走路不踢裙,男女不挽手,坐下看衣襟”。彩旦的表演要诀是“斜眼偷看人,说话咬嘴唇;一扭浑身动,走路摔汗巾”。小旦的出场式是“出门按鬓角,双手掖领窝,弯腰提绣鞋,再整衣裳角”。小生的表演要诀是“清、净、冲”。“清”是清秀,唱词吐字清,神态秀气;“净”是动作干净利落,恰到好处;“冲”是武打勇猛,精神振奋。